صاحب نوبل الجديد: الفرنسي باتريك موديانو يكسر التوقعات... ويسرق أحلام الأميركيين بفوز فيليب روث

اتريك موديانو

رواية الأفق

كتاب طفلك قبل السادسة

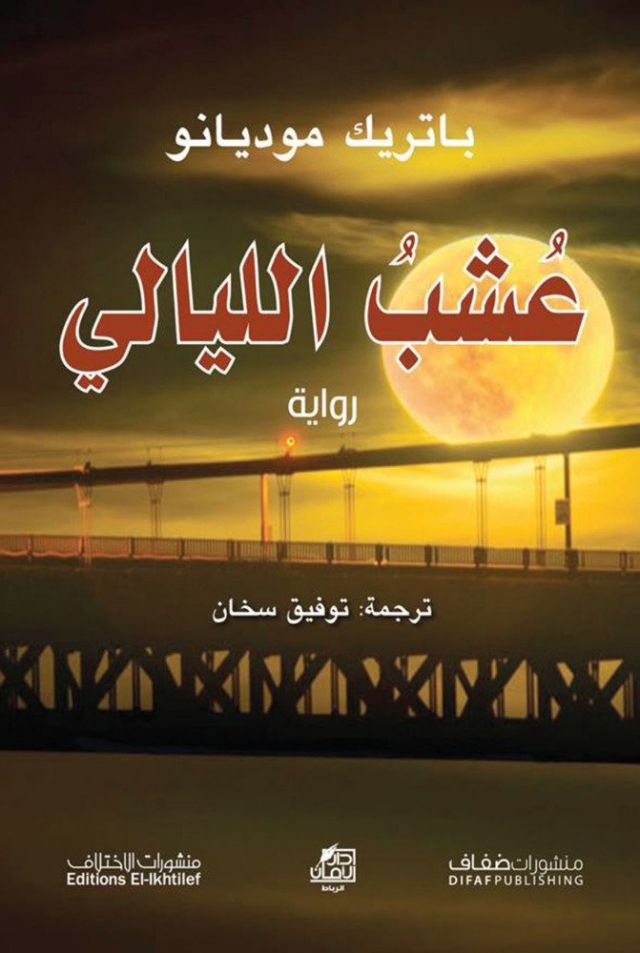

رواية عشب الليالي

رواية مجهولات

لم تنتظر فرنسا ثلاثين عاماً كي تقطف جائزة «نوبل» للآداب، كما توقّع بعضهم. بل ستّ سنوات فقط كانت مسافة زمنية كافية لتفصل بين فوز جان ماري غوستاف لو كليزيو بجائزة نوبل للآداب وبين باتريك موديانو، الذي غدا الفرنسي الخامس عشر ضمن الأدباء الفائزين بنوبل منذ العام 1901 حتى الآن. كعادتها إذاً، كسرت الأكاديمية السويدية التوقعات، وتجاوزت حسابات الجنسيات والأقطار، مثيرةَ جدلاً سبق أن أثارته بعيد اختيار القاصة الكندية أليس مونرو، العام الفائت. وعلى رغم أنّ فوزه كان مرجحاً في فرنسا، نظراً إلى كونه يمثّل واحداً من أبرز وجوه الرواية الفرنسية الحديثة، صدمت تلك النتيجة بعض المهتمين بالشأن الثقافي العالمي، بحيث اعتبروا أنّ اسم موديانو باهت (عالمياً) بين أسماء أخرى باتت محفورة في قائمة مرشحي «نوبل» لكلّ الأعوام مثل هاروكي موراكامي، ميلان كونديرا، إيتالو كالفانو، أدونيس... وبخاصة الكاتب الأميركي فيليب روث، الذي دافعت الصحف الأميركية والأنغلوفونية عن خسارته، متهمةً الفرنسي الفائز بأنّه كاتب مجهول في الولايات المتحدة والدول الناطقة بالإنكليزية، بينما يعدّ روث، صاحب «الوصمة البشرية» واحداً من أهم الروائيين في العالم أجمع.

لم يكن يتوقّع لنفسه الفوز بالجائزة. يقولها باتريك موديانو بتواضع وعفوية. وقد كان شغوفاً لسماع الأسباب التي دفعت الأكاديمية السويدية إلى منحه أرقى جوائزها، نوبل للآداب، والتي تلخصت بما يأتي: «فاز موديانو بفضل فن الذاكرة الذي عالج من خلاله المصائر الإنسانية الأكثر عصياناً على الفهم، وكشف عالم الاحتلال».

أربعون عاماً قضاها صاحب نوبل الجديد وهو يكتب عن مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية وعن الجروح التي خلّفتها في الذاكرة الفردية، والجماعية. فهو يرسم شخصياته خارجة من مأساة الحرب، ضائعة، تائهة، باحثة... تطرح أسئلة لا أجوبة عنها، تعيد التفكير في هويتها، تغرق في هواجسها، تتكبّل بعللها، ثم تهرب نحو المجهول مدفوعة بحوافز خفية ورغبات مُلحّة وقرارات فجائية. تلك الشخصيات غالباً ما يمنحها الكاتب دور الراوي المتكلّم بضمير الأنا، وهي على اختلافها، إنما تُمثّل نماذج صغيرة منه، ومن جيل خرج من رحم الحرب العالمية الثانية وعاش من ثمّ عقوداً من الخوف والضياع والاضطراب.

يعتمد موديانو (1945) في معظم أعماله الروائية على الذاكرة، وعمد، في أكثر من عمل له، إلى إقحام جزء من حياته الشخصية متمثلة بالعقدين الأولين منها. ومن أبرز تلك الأعمال باكورته الروائية «ساحة النجمة» (1969)، كتبها وهو في الثالثة والعشرين من عمره. يأخذ بعضهم على أعمال موديانو أنها متشابهة ومتلاحقة إلى حدّ أنها تُشكّل كتاباً واحداً من أجزاء متعددة. وهو بالأحرى كتاب سيرة ذاتية. لكنّ موديانو ينفي أيّ رغبة له في تدوين سيرته، وهو يقول في هذا الصدد: «أنا لا أكتب لأفهم ذاتي أكثر، وليست لديّ أيّ رغبة في الاستبطان». وقد رأت لجنة نوبل في تقارب المزاج الروائي عند موديانو ووحدته أنها سمة تطبع أعماله وتميّز خطّه، وقد ذكرت في بيانها: «إنّ عالم موديانو رائع وكتبه تتجاور مع بعضها بعضاً. إنه بروست هذا العصر».

باريس هي المكان شبه الثابت في أعمال موديانو التي يتجاوز عددها الثلاثين رواية. أما الفترة الممتدة بين الحرب العالمية وستينات القرن الماضي فهي زمانها الدائم. أبطاله هم أُناس يعرفهم، أو ربما تخيّلهم، لكنهم جميعاً مجهولون، هامشيون، عاديون. لا بطولات خارقة ولا سمات هائلة، إنما مشاعر ممزقة بين أمسٍ قاسٍ وغدٍ يُقررون الوثب عليه فجأة، من دون إدراك عواقب تلك الوثبة الخطيرة. ففي رواية «في مقهى الشباب الضائع» مثلاً، تدور الأحداث حول شابة متزوجة حديثاً تُدعى «لوكي» تهرب من زوج يكبرها سناً، من دون أن تترك خلفها ما يدلّ اليها. وفي «مجهولات» نجد أمامنا ثلاث شابات تائهات، هنّ الراويات في العمل، يتناوبن على السرد، لكنهن يتحفظن على الكشف عن أسمائهن. وفي رواية «عشب الليل» يقتبس الكاتب فكرة عمله من اختطاف المعارض اليساري المغربي المهدي بن بركة في تشرين الأول/أكتوبر عام 1965 في فونتين لو فيكونت شمال فرنسا.

لا تنتمي روايات موديانو إلى فئة الأعمال البوليسية، لكنّ أجواءها يسودها دوماً التوتّر والغموض، وهذا إن دلّ على شيء فعلى ماضي الكاتب نفسه، الذي عانى تهميش والديه وعاشر أصدقاء من الشارع واتجه نحو حياة بوهيمية في شوارع باريس حتى كاد يعترف بأنّه كان ليضلّ لو لم يجد الكتاب رفيقاً له في رحلة بحثه وضياعه.

لم تُترجم له الكثير من الأعمال إلى الإنكليزية، وقد تُرجمت بعض أعماله إلى العربية كان أحدثها إعلان منشورات ضفاف عن ترجمة عملين هما: «الأفق» و «عشب الليل»، ترجمة توفيق سخان.

كما صدر في القاهرة «مجهولات» عن دار ميريت و«شوارع الحواديت المعتمة» عن دار الهلال.

الأكثر قراءة

إطلالات المشاهير

لماذا تختار الأميرة رجوة الأسلوب الكلاسيكي في...

إطلالات المشاهير

صورة تجمع الملكة رانيا والعائلة الملكية بأناقة...

إطلالات المشاهير

دانا الحلاني بصيحة الفستان الأسود القصير

إطلالات المشاهير

كيت ميدلتون والأميرة شارلوت بإطلالات متناسقة في...

أخبار النجوم

محمد صبحي يعلن رأيه الصادم في تقديم منى زكي دور...

المجلة الالكترونية

العدد 1091 | تشرين الأول 2025

إشترك

إشترك